Muktijuddho Corner

অধিকার আদায়ে বীরদর্পে গর্জে ওঠা আর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঙ্গালি জাতির পুরানো ইতিহাস। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও যুদ্ধে মেতে উঠেছিলেন বাঙালিরা। নেত্রকোণার স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠী ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের সারাংশ শুনেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যেতে হবে। তাই মুক্তিযুদ্ধের জন্য নেত্রকোণাবাসীর প্রস্তুতি গ্রহণে বেশি সময় ব্যয় হয়নি। ৭ মার্চ এর পর থেকেই নেত্রকোণার প্রত্যেক থানা শহরগুলোতে যুদ্ধে যাবার জন্য যুব সমাজ উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন থানা পর্যায়ে গ্রামগুলো থেকে বহু মানুষ সশস্ত্র মিছিল করে আসতে থাকেন। নেত্রকোণা শহরসহ থানা শহরগুলোর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান মানুষগুলোও নীতি নির্ধারণের কাজ শুরু করে দেন। ৩ মার্চ নেত্রকোণা মহুকুমা ছাত্রলীগের উদ্যোগে মিছিল হয়। এর পর থেকেই প্রতিদিন নেত্রকোণা শহরে মিছিল আর মিছিল হতে থাকে। ২৩ মার্চ নেত্রকোণা শহরের মোক্তারপাড়া মাঠে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ভষ্ম করা হয় এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। ২৭ মার্চ নেত্রকোণা আওয়ামী লীগ অফিসে নেত্রকোণা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। সেদিন থেকে শহরের অবস্থা আরো ভয় ও শঙ্কায় নিমজ্জিত হতে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গন হয়ে ওঠে চঞ্চল। নেত্রকোণা শহরের বর্তমান জনতা হোটেল, সমতা বেকারী, আওয়ামীলীগ অফিসের পাশে তৎকালীন চৌধুরীর স্টল, স্টেশন রোডে নদীর উপর তৎকালীন জলযোগ রেঁস্তোরা ও কলেজ ক্যান্টিনের রাজনৈতিক মহুকুমা পুলিশ প্রশাসনকে স্থানীয় যুবকরা আটক করে ফেলে। সে দিনই পুলিশ প্রশাসনের অস্ত্রাগার থেকে ৩’শ রাইফেল সংগ্রহ করা হয়। নেত্রকোণা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়টি অস্থায়ী যুদ্ধশিবির হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সেখানেই শুরু হয় অস্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধদের প্রশিক্ষণ। অপর দিকে মার্চ মাসের শেষার্ধে জারিয়া হাই স্কুল মাঠে মনির উদ্দিন সরকারের নেতৃত্বেও একটি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হচ্ছিল। দূর্গাপুর সীমান্ত থেকে ইপিআর এর সুবেদার আজিজুল হক ৫টি রাইফেল নিয়ে এসে প্রায় ২’শ যুবককে জারিয়ার প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রদান করছিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথম পক্ষকাল পর্যন্ত সে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়েছিল। নেত্রকোণার প্রায় অধিকাংশ থানা সদরেই স্বাধীনতাকামী মানুষ যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করে ফেলে। গড়ে তোলে প্রশিক্ষণ শিবির। এতে মহকুমা শহরসহ থানা পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষও পাক হানাদারদের প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় আগ্রহী হয়ে উঠে। ২৩ এপ্রিল সকাল ৯ টায় নেত্রকোণা শহরের উপর পাকিস্তানীদের দু’টি সুরমা রং এর যুদ্ধবিমান গুলি বর্ষণ করে চলে যায়। এতে নেত্রকোণার সাধারণ মানুষ সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। প্রশিক্ষণ শিবিবের ইপিআর সদস্যরা বিষয়টি অনুধাবন করে বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র ছাড়াই রাইফেল দিয়ে বিমানের দিকে গুলি ছুড়ে সাধারণ মানুষদের ভীতিহ্রাস করার চেষ্টা করেন। এতে তেমন কোনো ফল আসেনি। দুপুর নাগাদ নেত্রকোণা শহর জনমানব শূন্য হয়ে যায়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও নেত্রকোণা শহরকে নিরাপদ মনে করেননি। এই দিনই তারা নেত্রকোণা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিবির পূর্বধলায় স্থানান্তর করেন। পূর্বধলাকে তারা নেত্রকোণা শহর থেকে অনেক নিরাপদ মনে করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধেও অর্থ সংগ্রহ করতে ওই রাতে নেত্রকোণার ন্যাশনাল ব্যাংকের Volt ভেঙ্গে টাকা পয়সা ও সোনা সংগ্রহ করেন। খাদ্য সংগ্রহ করতে জারিয়া সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে চাল, চিনিসহ প্রচুর খাদ্য সামগ্রী সীমান্তেও ওপারে বাঘমারায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। নেত্রকোণা অস্ত্রাগার থেকে সংগৃহিত অস্ত্রসহ বেশ কিছু ব্যক্তি মালিকাধীন অস্ত্র নিয়ে ভারতের বাঘমারা, মহাদেও, রংরা ও মহেষখলার গড়ে তোলেন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। এছাড়া মদন থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে আটক করে থানার অস্ত্রগুলো নিয়ে মহেশখলা ক্যাম্পকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। সীমান্তের ওপারে যাবার পূর্বেই শ্যামগঞ্জ, চল্লিশা, পূর্বধলা, রামপুর, কেন্দুয়া প্রভৃতি স্থানে স্থানীয়ভাবে ছাত্রলীগ কর্মীরা পাক সেনাদের গতিরোধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। স্থানীয় মানুষদের সংগঠিত করে নেতৃত্ব দেন আব্দুল খালেক এমসি, আওয়ামীলীগ সম্পাদক এডভোকেট ফজলুর রহমান, আব্দুল মজিদ তারা মিয়া, আববাস খাঁ, খালেকদাদ চৌধুরী, এডভোকেট ফজলুল কাদের, মৌলানা ফজলুর রহমান খান, এন আই খান, নুরু মিয়া, পূর্বধলার নজমূল হুদা, সাদির উদ্দিন আহম্মেদ, কাজী ফজলুর রহমান, ইউনুছ আলী মন্ডল, জারিয়ার মনির উদ্দিন সরকার, আমানত খাঁ, মারফত খাঁ, সৈয়দ নূর উদ্দিন, মোহনগঞ্জের ডা. আখলাকুল ইসলাম, কলমাকান্দার আব্দুল জববার আনসারী, ডাঃ মোসলেম উদ্দিন, দূর্গাপুরের রফিক উদ্দিন ফরাজী, জালাল উদ্দিন তালুকদার, বারহাট্টার নূরুল হোসেন খন্দকার, খালিয়াজুরীর সিদ্দিকুর রহমান, কেন্দুয়ার হাদিস উদ্দিন চৌধুরী, এম. জুবেদ আলী, আটপাড়ার সেকান্দর নূরী, মদনের খন্দকার কবির উদ্দিন আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম ভূঞা, ডাঃ রইছ উদ্দিন, ছাবেদ আলী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। এ সময় ন্যাপ নেতা আজিজুল ইসলাম খান, ওয়াজেদ আলী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সুকুমার ভাওয়াল, মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, আবদুল মোত্তালিব মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের জন্য সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেছিল। ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে বেশ তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। সে সময় গোলাম এরশাদুর রহমান, আশরাফ উদ্দিন খান, শামছুজ্জোহা, সাফায়াৎ আহমেদ, বাদল মজুমদার, আবু সিদ্দিক আহমেদ, হায়দার জাহান চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, মেহের আলী, গুলজার আহমেদ, আনিসুর রহমান, আবু আক্কাছ আহমেদ, মোহনগঞ্জের হীরা, পূর্বধলার আব্দুল কুদ্দুছ তাং, আবুল হাসিম, মাহফুজুল হক, মাফিজ উদ্দিন, আব্দুল মান্নান খান, আব্দুল আউয়াল আকন্দ, এখলাছ উদ্দিন, আব্দুল হেলিম, নাজিম উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন প্রমুখ ছাত্র ও যুবকরা মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য রাতদিন শ্রম দিয়েছিলেন। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত নেত্রকোণা ছিল পাকহানাদার মুক্ত। পরিবেশ ছিল থমথমে প্রতিটি মানুষ ছিল শঙ্কিত। ২৯ এপ্রিল (১৫ বৈশাখ ১৩৭৮) সর্বপ্রথম নেত্রকোণা শহরে পাকহানাদার বাহিনীর একটি দল প্রবেশ করে। একই দিনে এরা পূর্বধলায়, পরদিন দূর্গাপুর সদরে প্রবেশ করেছিল। পাশাপাশি সময়ের মধ্যেই নেত্রকোণা জেলার (তৎকালীন মহুকুমা) খালিয়াজুরী ব্যতীত সকল থানা সদরে তাদের প্রবেশ কার্য শেষ করে ফেলে। থানা সদরগুলোতে তাদের স্থায়ীক্যাম্প স্থাপন ও জারিয়া, বিরিশিরি, ঠাকুরাকোণা, শ্যামগঞ্জ ও বিজয়পুরসহ বিশেষ স্থানগুলোতে তাদের অস্থায়ী ক্যাম্প করে। সে সকল স্থানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে সেতু নির্মাণসহ বিভিন্ন সেতুতে প্রহরা বসিয়ে দেয়। প্রত্যেক সেতুর পাশেই বাংকার নির্মাণ করে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে। এ এলাকায় পাক হানাদার বাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডের দপ্তর ছিল ময়মনসিংহে। অধিনায়ক ছিল ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদির খান। নেত্রকোণা অঞ্চল সেই ব্রিগেডের ৭১ উইং রেঞ্জার্স ফোর্সের অধীনে ছিল। ২৯ এপ্রিল নেত্রকোণা শহরে পাকবাহিনী প্রবেশ করে পিটিআই-এ তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। আখড়ার মোড়ে সাহা স্টুডিওতে মিলিশিয়া ক্যাম্প, জেলা রাজাকার, আল-বদর, আল-মুজাহিদের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। মাছবাজারের এডভোকেট শ্রীশচন্দ্র সরকারের বাসায় নেজামে ইসলামে অফিস স্থাপন করে। সর্বমোহন বণিকের দোতলা বাড়িকে পাক হানাদাররা টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহার করে। এ টর্চার সেলে নেত্রকোণার নিরীহ জনসাধারণকে ধরে এনে নির্যাতন করা হতো। সেখানে নির্যাতন শেষে থানার পাশে নদীর পাড়, চন্দ্রনাথ স্কুলের পাশে নদীর তীরে অথবা নেত্রকোণা-পূর্বধলা রাস্তায় ত্রিমোহনী ব্রিজে এনে গুলি করে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হতো। ইতোমধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য সীমান্তবর্তী ভারতীয় অংশে মুক্তিযোদ্ধাগণ তৈরি করে ইয়ূথ ক্যাম্প। সমর প্রস্তুতির ক্যাম্প। মহেষখলা, মহাদেও, রংড়া ও বাঘমারা নামক স্থানে সাংগঠনিক প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি চলে। মহেষখলা ক্যাম্পের নেতৃত্ব দেন ধর্মপাশার আব্দুল হেকিম চৌধুরী এমপি। মোহনগঞ্জের ডা. আখলাকুল ইসলাম এমপি। নেত্রকোণার এডভোকেট ফজলুল কাদের, সাহিত্যিক খালেকদাদ চৌধুরী, ডা. জগদীশ দত্ত প্রমুখ। মহাদেও ক্যাম্পের নেতৃত্বে দেন কলমাকান্দার আব্দুল জববার আনসারী, আটপাড়ার হাবিবুর রহমান খানসহ অনেকে। রংরা ক্যাম্পের দায়িত্বপালন করেন নেত্রকোণার আববাছ আলী খান এমপি, গোলাম মোস্তফা, সুবেদার আজিজুল ইসলাম খান প্রমুখ। বাঘমারা ক্যাম্পের দায়িত্বপালন করেন নেত্রকোণার এন আই খান, পূর্বধলার নজমূল হুদা এমপি, দূর্গাপুরের রফিক উদ্দিন ফরায়জী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। ওই ক্যাম্পগুলোতে ভর্তিকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ নেত্রকোণার যুবক ছিল। ১১নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন (আগষ্ট-নভেম্বর) মেজর আবু তাহের, (নভেম্বর-ডিসেম্বর) স্কো. লিডার এম. হামিদ উল্লাহ। সেক্টরটি মোট ৮টি সাব সেক্টরে বিভাজন করা হয়েছিল। বর্তমান নেত্রকোণার মুক্তিযোদ্ধারা বাঘমারা থেকে মহেষখলা পর্যন্ত স্থানে বাঘমারা, রংরা, মহষেখলা সাব সেক্টর কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে নজমূল হক তারা, তোফাজ্জল হোসেন চুন্নু, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন সাব সেক্টরের দায়িত্বে। ওইসব সেক্টরগুলোর লোকবলকে প্রশিক্ষিত করে জুন মাসের মাঝামাঝি সময় অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। সে সময় দূর্গাপুরের টাংগাটি, ফারাংপাড়াসহ সীমান্তবর্তী পাকবাহিনীর অবস্থানের উপর খন্ড খন্ড আক্রমণ ক্রমাগতভাবেই চলছিল। কিন্তু সে সকল আক্রমণের তেমন তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে জুন মাসের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ২৮ জুন মুক্তিযোদ্ধারা একটি তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে। সে দিন দূর্গাপুরের বিজয়পুর পাকসেনাদের উপর মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের হঠাৎ আক্রমণে পাক সেনারা নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। সে যুদ্ধের স্থায়ীত্বকাল ছিল মাত্র কয়েক ঘন্টা। ওই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ চন্দ্র বিশ্বাস শহীদ হয়েছিলেন। ৭ জুলাই, সকাল আনুমানিক ১০টা। নেত্রকোণার সদর থানার বাঁশাটি গ্রাম। গোয়েন্দা সূত্রের খবরের প্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা আবু সিদ্দিকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থান নেয়। ওপার থেকে নৌকাযোগে পাকহানাদাররা তাদের সহযোগীদের নিয়ে এগোচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ। অস্ত্রের অব্যর্থ গুলিতে পাকহানাদারদের নৌকাটি ঝাঝরা হয়ে পানিতে তলিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের বেশ ক’জন পাকহানাদার নিহত হয়। বাকীরা সাঁতরিয়ে ওপারে ওঠে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এদের পিছু ধাওয়া করে ৭(সাত) জনকে ধরে ফেলে এ ৭ জনের মধ্যে পাক হানাদারদের সহযোগী বাঙালি ছিল ক’জন। এদের মধ্যে তৎকালীন নেত্রকোণা সদর থানার দারোগা আব্দুর রশিদ, আনসার এ্যাডজোটেন্ট লাল মিয়া ও আব্দুল মালেক অন্যতম। এ সাত জনকেই মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের তুরা ক্যাম্পে ক্যাপ্টন চৌহানের কাছে বন্দি অবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। এ সংবাদে নেত্রকোণা থেকে পাকহানাদারদের একটি দল দুপুর দু’টার দিকে বড়ওয়ারী ফেরীঘাটে হাজির হয়। ৩টার সময় এরা নদী পাড়ি দিয়ে এ পাড়ে ওঠে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে গুলির স্বল্পতা ছিল। সে কারণে মুক্তিযোদ্ধা আবু সিদ্দিকের পরামর্শে সকল মুক্তিযোদ্ধারা আত্মরক্ষামূলক আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের অপেক্ষাকৃত কমগুলি বর্ষণে শুধু সময় ক্ষেপণ করে চলে। পাকহানাদাররা বেলা ৩টা থেকে ১ ঘন্টায় মাত্র ১ মাইল এগোতে পেরেছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় পাকহানাদাররা ভয়ে পিছনে সরে সন্ধ্যার পূর্বেই নেত্রকোণায় ফিরে আসে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর হয় বিরিশিরি থেকে কলমাকান্দায় পাকসেনাদের ক্যাম্পে রসদ যাবে ২৬ জুলাই সকাল ৮টার দিকে। এ সংবাদে বিএসএফ ক্যাম্পের অধিনায়ক বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। পরিকল্পনা হয় দূর্গাপুর-কলমাকান্দা নদীপথের নাজিরপুর বাজারের কাজেই পাকহানাদারদের আক্রমণ করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কমান্ডার নাজমুল হক তারার নেতৃত্বে ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা নাজিরপুর পৌঁছে যায় ২৫ জুলাই সন্ধ্যায়। ৩টি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে নাজিরপুর বাজারের সবক’টি প্রবেশ পথ আগলে এ্যামবুস করেন মুক্তিযোদ্ধারা। অপেক্ষা চলছিল কখন আসবে পাকহানাদাররা। ২৬ জুলাই সকাল ৯টা অতিক্রান্ত হলো পাকহানাদারদের হদিস নেই। মুক্তিযোদ্ধারা একে একে তাদের এ্যাম্বুস তুলে নেয়ার সময় হঠাৎ হয়ে যায় হানাদার বাহিনীর মুখোমুখী অবস্থান। গুলি, পাল্টা-গুলি উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান পরিবর্তন ও অতর্কিত যুদ্ধে তারা অনেকাংশে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এরপরেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকহানাদাররা এক পর্যায়ে ক্রলিং করে সন্তপর্ণে মুক্তিযোদ্ধাদের ডিফেন্স এলাকায় ঢুকে পড়ে। দুপুর দিকে পাকবাহিনী মুক্তিবাহিনীর এলএমজি পজিসন নির্দিষ্ট করে জামাল এর অবস্থানের উপর ফায়ার শুরু করে। পাকহানাদারদের গুলিতে ঘটনাস্থলে জামাল উদ্দিন শহীদ হন। বিকেল দিকে পাকবাহিনীর আক্রমণ আরো তীব্র আকার ধারণ করে। গুলির আঘাতে কমান্ডার নজমুল হক তারার কণ্ঠনালী ছিড়ে যায়। এতে যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। পাক হানাদাররা সশস্ত্র অবস্থায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দি করে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অন্যরা আত্মরক্ষা করে ক্যাম্পে ফিরে আসে। সে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন জামাল উদ্দিন, ডা. আব্দুল আজিজ, ফজলুল হক, ইয়ার মামুদ, ভবতোষ চন্দ্র দাস, নূরুজ্জামান, দ্বীজেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস ও জনৈক কিশোর কালা মিয়া। ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় লেঙ্গুরার ফুলবাড়ি নামক স্থানে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে ১১৭২ নম্বর পিলারের কাছে তাদের সমাহিত ও দাহ করা হয়। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। দূর্গাপুরের বিজয়পুর সীমান্ত ফাঁড়ির কাছেই আড়াপাড়ায় ছিল পাক রেঞ্জার্স এবং রাজাকার বাহিনীর নিয়মিত অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধাদল আড়াপাড়া ক্যাম্পে আক্রমণ করে। সে সময় পাক রেঞ্জার্স ও রাজাকারদের অবস্থান ছিল বাংকারের অভ্যন্তরে। ফলে এদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে এ আক্রমণ ছিল হানাদারদের শক্তি পরীক্ষা। জুলাই মাসে মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাক হানাদারদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে হবে। তারই অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা আবু সিদ্দিক আহমেদের দল ঠাকুরাকোণা রেল ব্রিজ ধ্বংসের জন্য ১৩ জুলাই ঠাকুরাকোণায় যায়। হাবিব, আবু আক্কাছ প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন মধ্যরাতে ডিনামাইট বিষ্ফোরণ করে ঠাকুরাকোণা রেল ব্রিজটি ধ্বংস করে দেয়। এতে নেত্রকোণার সঙ্গে মোহনগঞ্জের যোগাযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ১১ আগষ্ট পূর্বরাতে প্রবল বর্ষণের মধ্যে পূর্বধলা থেকে এক কোম্পানী পাক সৈন্য কিছু সংখ্যক রাজাকার কে সঙ্গে নিয়ে তৎকালনি পূর্বধলা থানাধীন গোয়াতলা বাজারে রওনা দেয়। ১১ আগষ্ট প্রায় ১০ টার দিকে কংসনদীর কাছাকাটি পৌঁছতেই মুক্তিযোদ্ধারা গোয়াতলা বাজারে প্রবেশ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লুঠপাট করে। সে দিন বিকেলেই পাকসৈন্যরা পূর্বধলায় ফিরে আসে।১৩ আগষ্ট রাতে মুক্তিযোদ্ধারা কেন্দুয়া থানা আক্রমণ করে। সে যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর গুলিতে ৬ জন পাকসৈন্য নিহত হয়েছিল এবং মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদারদের ১৫টি রাইফেল (এর মধ্যে ২টি চায়নিজ) ১৭টি পাকিস্তানী সেকান্দার বন্দুকসহ বেশ কিছু গোলা বারুদ দখল করে নেয়। সে সময় মুক্তিযোদ্ধারা কেন্দুয়া থানা কার্যালয়ের কাগজপত্র আগুন ধরিয়ে ভষ্ম করে দিয়ে আসে। ১৪ আগষ্ট বিরিশিরি-বিজয়পুর রাস্তায় পাকসৈন্যদের এক টহল পার্টির উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়। অতর্কিত আক্রমণে দু’পাক সেনা নিহত হয়। একই দিন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল বারহাট্টা থানা সদর আক্রমণ করে করে এবং ১২৫টি যুদ্ধাস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। ঐ যুদ্ধে আটপাড়া থানার শালকী মাটি কাটা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা হারেছ শহীদ হন। ১৪ আগষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা দুর্গাপুরের ফারাংপাড়া পাকসেনাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। নির্ধারিত সময় শেষে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। সে যুদ্ধের হতাহতের খবর পাকসেনারা বেতারে আদান প্রদান করছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের বেতারে সে সংবাদ ধরা পড়লে তারা দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে পড়ে। সে দিনের যুদ্ধে ১৪ জন পাক সৈন্যের হিনতের সংবাদ বেতারের আদান প্রদান হচ্ছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন ফারাংপাড়া ক্যাম্পটি ২ আগষ্ট থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে প্রতি রাতেই মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে চলছিল। ১৮ আগষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হারুন-অর-রশীদ ও ননী গোপালের নেতৃত্বে ১৮ জনের ২টি দল পূর্বধলার শ্যামগঞ্জের পশ্চিমে এক রাস্তার পাশে রাজাকার হত্যা করে। ১৯ আগষ্ট নাজমুল হক তারার দল আটপাড়া থানা আক্রমণ করে। সে আক্রমণে আটপাড়া থানার তৎকালীন ওসি মোজাম্মেল হকসহ কয়েকজন নিহত হয়। বাকীরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আকস্মিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সে আক্রমণে মুক্তিকামী মানুষের সাহস সঞ্চার হয়েছিল। সে দিন মুক্তিযোদ্ধারা ১৭টি রাইফেল (মতান্তরে ২২টি) হস্তগত করে নিয়েছিলেন। থানা কার্যালয়ের কাগজপত্রে অগ্নিসংযোগ, পোষ্ট অফিস তছনছ ও স্থানীয়ভাবে যোগাযোগের মাধ্যম টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ৪টি টেলিফোন সেট নিয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের চোরাগুপ্তা আক্রমণে বেশ ক’জন পাক সেনা ও রাজাকার নিহত হয়েছিল। সেই অঞ্চলে ২০ আগষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা দূর্গাপুরের বিজয়পুরে পাক হানাদারের উপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে পাক হানাদারদের ৫টি বাংকার ধ্বংস হয়। ৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। সে যুদ্ধে মোহনগঞ্জ উপজেলার বড়ান্তর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা একদিল হোসেন শহীদ হয়েছিলেন। আগষ্ট মাসটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সুফল বয়ে আনার মাস। সে মাসের প্রতিটি যুদ্ধেই মুক্তিযোদ্ধারা সফল হয়েছিলেন। সে মাসে গেরিলা কায়দায় সফল যুদ্ধ ছিল বারহাট্টা থানা দখল। তারিখ ১৪ আগষ্ট (আনুমানিক)। মুক্তিযোদ্ধারা থানার জমাদার তসলিম উদ্দিনের পরামর্শে বারহাট্টা থানা দখলের পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকাদের পেশাক পরে থানা দখলে এগিয়ে যায়। ডিউটি পরিবর্তনের সময় অর্থাৎ ১২ টা ১ মিনিটে রাজাকাদের পোশাক পরে মুক্তিযোদ্ধারা থানার প্রথম বাংকারে হাজির হয়। রাজাকারদের বুঝে ওঠার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্রসহ ধরে পেলে। সেই রাজাকারের দ্বারা বাকীদের আত্মসমর্থনের আহবান জানান। বিনা বাধায় সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা বারহাট্টা থানা দখল করে ১২৫টি অস্ত্র হস্তগত করেছিলেন। সেদিন থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুর রউফ ও দালাল মোকশেদ আলীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো রাজাকারকে তাদের সহযোগিতার মনোভাবের জন্য হত্যা করা হয়নি। ২৮ আগষ্ট মদন থানা সদরের যুদ্ধ ছিল অত্রাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য রণক্ষেত্র। মদন থানা সদর ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা মদন দখল করে সমগ্র ভাটি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছিলেন । সে অবস্থায় পাক হানাদাররা মদন আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তারা কেন্দুয়া থেকে গুগবাজার, কাইটাল পথে মদন অভিমেুখে যাত্রা করেছিল। কাইটাল হয়ে বাহেরাখলা নদী অতিক্রম করার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাক হানদারদের আগমণ সংবাদ পৌছে যায়। পাক হানাদাররা ওই দিন বিকেল আনুমানিক ৪ টায় জাহাঙ্গীরপুর হাই স্কুল মাঠে অবস্থান নেন। জাহাঙ্গীরপুর ও মদন থানা সদরের মাঝখানে মগড়া নদী। মুক্তিযোদ্ধারা ওঁৎপেতে বসেছিল কখন পাক সৈন্যরা নদী পাড়ি দেবে। বিকেল ৪টার পরেই পাক সৈন্যরা নৌকাযোগে মগড়া পাড়ি দেবার জন্য চেষ্টা করে। নৌকা নদীর মাঝখানে আসতেই মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পড়ে। এলএমজি-র ব্রাশ ফায়ারে নৌকায় আরোহী পাক হানাদাররা পানিতে তলিয়ে যায়। কয়েকজন আতমরক্ষা করে ফিরে যায়। সে সময় ৫ জন মুক্তিযোদ্ধ একটি দল জাহাঙ্গীরপুর হাইস্কুল মাঠে অবস্থানরত পাক সৈন্যদের কয়েক’শ গজ দূরে অবস্থান গ্রহণ করেন। নদী থেকে ফিরে আসা পাকবাহিনীরা জাহাঙ্গীরপুর হাই স্কুল মাঠ অবস্থানরত পাকসেনাদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার পরই মুক্তিযোদ্ধোদের দলটি দ্বিতীয় আক্রমণ রচনা করে। সে সময় পাকসৈন্যদের বেশ ক’জন নিহত হয়েছিল। ৫ সদস্যের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুদ্র দলটি নদী অতিক্রম করে মদন থানা সদরে মূল প্লাটুনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। মগড়া নদীকে মাঝখানে রেখে সারা রাত যুদ্ধ চলে। উভয়পক্ষের অবিরাম গোলাবর্ষণে সমগ্র অঞ্চলটি রণাঙ্গণে পরিণত হয়ে পড়েছিল। পরদিন অর্থাৎ ২৯ আগষ্ট মুক্তিযোদ্ধদের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সকাল ৮টার দিকে পাক সৈন্যরা মগড়া নদীর পাড়ি দিয়ে থানা সদরে প্রবেশের চেষ্টা করে। নৌকাযোগে পাক হানাদাররা পুনরায় মালনীপাড়া দিয়ে যাবার সময় নদীর মাঝপথে থাকতেই মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে। এলএমজি’র আক্রমণে পাকবিাহিনীর নৌকা পানিতে ডুবে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আঘাতে ও সাঁতার না জানা অনেক পাকসৈন্য নিহত হয়। এতে পাক হানাদাররা মনোবল হারিয়ে ফেলে। সে সংবাদে পাক হানাদারদের সহযোগিতায় বেলা ১ টার দিকে একটি হেলিকপ্টার আসে। হেলিকপ্টার থেকে পাক হানাদাররা অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এতে আহত হয় আইয়ুব আলী ও জাহেদ। হেলিকপ্টার থেকে করা গুলিতে মারাত্মক আহত হয় প্লাটুন কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুছ। অত্যধিক রক্তক্ষরণে রাত সাড়ে ৮ টায় শহীদ হন প্লাটুন কমান্ডার, হাঁসকুলি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুছ। সে অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চদাপসরণ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। পাকহানাদাররা সাময়িকভাবে সে সময় মদন থানা সদর দখল করে নেয়। ২১ সেপ্টেম্বর মোহনগঞ্জের অদূরে বারহাট্টা থানাধীন আলোকদিয়া গ্রামে ১ জন পাকসেনাকে গ্রামবাসী ধরে ফেলে। আব্দুর রহমান নামক সে পাকসেনা আলোকদিয়া গ্রামে ডাব পানের জন্য আসলে গ্রামবাসী তাকে জীবন্ত ধরে মহেষখলা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে প্রেরণ করেছিল। এতে পাকসেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পরদিন অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর পাক সেনারা আলোকদিয়া গ্রামটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ২২ সেপ্টেম্বর কেন্দুয়া-মদন রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুব আলম এর কোম্পানী এ্যামবুশ পেতে থাকে। সেই পথে পাক আর্মিরা যাতায়াত করতো। সেদিন কাইটাল ও বাড়রী গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশের ভেতরে পড়ে ৮১ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাক হানাদাররা পূর্বেই মদন দখল করে নিলেও তারা মূলত মুক্তিবাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল। কাইটাল ও বাড়রীতে পাক হানাদারদের আক্রমণের সময় মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক হীরা আহত হয়েছিলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর দূর্গাপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাক সেনাদের নিয়মিত টহল দলের উপর মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালায়। উভয়পক্ষ প্রায় এক ঘন্টা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ২৪ সেপ্টেম্বর রামা মাদ্রাসা, চরবাট্টা ও কেন্দুয়ার এক রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধারা এ্যামবুশ পেতে ১৬ জন পাক আর্মি ও ৯ জন রাজাকারকে হত্যা করে। নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ রাস্তার ঠাকুরাকোণা রেল সেতুটি ভাঙ্গার পর থেকেই ত্রিমোহনী সেতুটি ভাঙ্গার পরিকল্পনা ছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্বধলা-নেত্রকোণা রাস্তার ত্রিমোহনী সেতুটি মুক্তিযোদ্ধা আবু সিদ্দিক আহমেদের নেতৃত্বে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং দল ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়। সে দলের মুক্তিযোদ্ধারা ছিল আবু আক্কাছ আহমেদ, হাবিব, আনারুল হক প্রমূখ। ত্রিমোহনী ব্রিজটি ভেঙ্গে দেয়ায় নেত্রকোণার সঙ্গে পূর্বধলা ও দূর্গাপুরের সড়ক যোগাযোগ সাময়িক বন্ধ হয়ে পড়েছিল। ১ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়পুর বিরিশিরি রাস্তায় মাইন পুঁতে ২ জন পাক সৈন্যকে হত্যা করে। ৭ অক্টোবর আটপাড়া থানা সদর থেকে কয়েকজন পাকসেনা তাদের সহযোগী রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করে। আটপাড়া সদর থেকে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব দিকে সকাল ১০ টায় রাজাখালী ফেরী পারাপারের সময় পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পড়ে। সে আক্রমণে ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। প্রবল আক্রমণে পাকহানাদাররা আর অগ্রসর না হয়ে পেছন ফিরে চলে যায়। ৯ অক্টোবর মোহনগঞ্জ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশে পড়ে ৪ পাকিস্তানী রেঞ্জার নিহত হয়। পরদিন ১০ অক্টোবর রাত ১২ টার দিকে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা মোহনগঞ্জ থানার উপর প্রচন্ড বেগে আক্রমণ করে। বেশিরভাগ শত্রু সৈন্যই ঘুম থেকে জেগে অপ্রস্তুত অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করছিল। ট্রেঞ্চে অবস্থানরত কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ১ ঘন্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে শত্রু সেনারা থানার অবস্থান ত্যাগ করে রাতে অন্ধকারে বারহাট্টায় পালিয়ে যায়। ভোর রাতেই মোহনগঞ্জ থানা মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়। পরদিন ধর্মপাশা থেকে জলপথে চলাচলরত পাকসেনাদের ১টি স্পীডবোট পানিতে তলিয়ে দেয়া হয়েছিল। ১৪ অক্টোবর দূর্গাপুর-নাজিরপুর সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণে ২ জন পাক সেনা নিহত হয়। ১৭ অক্টোবর নেত্রকোণা সদর থানার বাঘরা রেল সেতুটি মুক্তিযোদ্ধারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। একই দিন পাকসেনাদের একটি গ্রুপ মদন থেকে কেন্দুয়া যেতে চায়। পথিমধ্যে আখশ্রী নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পড়ে। সে আক্রমণে হতাহতের সঠিক তথ্য উদ্ধার আজো সম্ভব হয়নি। ২১ অক্টোবর দূর্গাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁদে পড়ে ৯ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। এদের বাঘমারা ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। ২৯ অক্টোবর নেত্রকোণা সদরের ঠাকুরাকোণায় টহলরত শত্রুসেনাদের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের হঠাৎ আক্রমণে ২ জন নিয়মিত ও ৪ জন অনিয়মিত পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা ময়মনসিংহ-জারিয়া রেলপথের কুকুয়াখালী ব্রিজ ও একিয়ারকান্দা ব্রিজে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে চলে যায়। এতে পাক সেনারা ভীত হয়ে অবিরাম গুলি ছুঁড়েছিল। এ সকল স্থানগুলোতে দু/চার রাউন্ড গুলি ছুড়ার উদ্দেশ্য ছিল পাকসেনাদের গুলি অপচয় করানো। ১ নভেম্বর বিরিশিরি-বিজয়পুর রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধাদের পেতে রাখা এ-পি মাইন বিষ্ফোরণে ১ জন পাকসেনা নিহত হয়। একই দিন কাজী ফোর্সের ২৬ জন গেরিলাযোদ্ধা ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে ভোর ৪টা থেকে মদনে অবস্থানরত পাক সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়। ১৭২ ঘন্টা স্থায়ী ছিল এ যুদ্ধ। বিরতিহীন এ যুদ্ধই নেত্রকোণার রণাঙ্গণের সর্বদীর্ঘ যুদ্ধ। অন্যদিকে মদনের অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত বাহিনীকে উদ্ধারের জন্য নেত্রকোণা থেকে পাকবাহিনীর একটি দল প্রেরিত হয়েছিল। ৫ শতাধিক পাক সৈন্যের দলটি ৭ নভেম্বর কেন্দুয়া ভায়া মদন আসার পথে কাইটাল নামক স্থানে নজরুল কোম্পানি ও মাহবুব কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পড়ে। সে সময় কয়েকজন পাকসেনা নিহত হয়। এরপরও পাক সেনাদের সে দলটি যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হয়ে মদনের জাহাঙ্গীরপুরের খেলার মাঠে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে মদন সদরে আটকে পড়া সহযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে গুলি চালায়। পরদিন ৮ নভেম্বর সকাল ৭ টায় মদনে অবরুদ্ধ পাকসেনারা মদন ত্যাগ করে নেত্রকোণায় চলে আসে। যুদ্ধশেষে মদনে প্রথম স্বাধীন ও মুক্তাঞ্চলের সূচনা করেছিল। ২ নভেম্বর নেত্রকোণার ঠাকুরাকোণায় মুক্তিযোদ্ধাদের হঠাৎ আক্রমণে পাকবাহিনীর একটি রসদবাহী নৌকা আটকা পড়ে। সে নৌকায় পাকবাহিনীর ৭শ মন চাল মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়েছিল। সে মাসের প্রথম সপ্তাহেই পূর্বধলায় কুমারখালী ব্রিজে পাকসেনাদের উত্যক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়েছিল এবং ব্রিজের পাশের বাড়ির দু’জন পাকসেনাদের তোষামোদকারীকে হত্যা করে পুকুর পাড়ে ফেলে যায়। এরা ছিল সহোদর। ১৪ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দ্বীপক সাংমার দল ময়মনসিংহ জারিয়া রেলপথে পূর্বধলার পাবই ব্রিজে পাক হানাদারদের উপর আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিল ওই ব্রিজে অবস্থানরত রাজাকার লাল মিয়ার নেতৃত্বে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করবে। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজাকার লাল মিয়া যখন আত্মসমর্পণ করেনি তখনি মুক্তিযোদ্ধারা পাবই ব্রিজে বাংকারের উপর আক্রমণ শুরু করে। পরদিন পাকসেনারা পাবই গ্রামে বেশ ক’টি বাড়ি আগুন দিয়ে ভষ্ম করে দেয়। ১৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি কোম্পানী একত্র হয়ে পূর্বধলা থানা সদর আক্রমণ করে। সে আক্রমণে পূর্বধলা রেল ব্রিজের বাংকারে অবস্থানরত ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়েছিল। ২০ নভেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা কেন্দুয়ার বসুর বাজারে একটি রাজাকার ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করে। অতর্কিতে এ আক্রমণে রাজাকাররা প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধ করলেও পরে বেশি সময় টিকে থাকতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার ক্যাম্পটি দখল করে নেয়। রাজাকারদের অনেকে পালিয়ে যায়, বাকীদের মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে। এ আক্রমণে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছিলেন। পরে তিনি শহীন হন। ২৩ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা দূর্গাপুর আক্রমণ করেছিলেন। সে আক্রমণে ২ জন শত্রু সৈন্য নিহত ও ১ জন আহত হয়েছিল। ২৪ নভেম্বর বিরিশিরি-বিজয়পুর সড়কে চলাচলকারী পাকবাহিনীর একটি দল মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁদে পড়ে আক্রান্ত হয়। সে সময় ৫ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছিল। একই দিনে বিজয়পুর ও বারোমারী পার্ক আর্মিদের অবস্থানের উপর মুক্তিযোদ্ধারা প্রচুর গোলাবর্ষণ করে। ২৫ নভেম্বর মোহনগঞ্জ থানায় অবস্থানরত পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ২৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল আটপাড়া থানার দুওজ গ্রামে অবস্থান নেয়। বেলা ১১ টার সময় পাকিস্তানী একটি রেঞ্জার্স গ্রুপ ও কয়েকজন রাজাকার দুওজ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পড়ে। উভয়পক্ষে প্রচন্ড গোলাগুলির পর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন। এই যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ২৮ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা বারহাট্টা থানা আক্রমণ করে ১০ জন অনিয়মিত পাকসেনাকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নেত্রকোণা মহুকুমার বিভিন্ন স্থানে খন্ড খন্ড যুদ্ধ একনাগাড়ে চলছিল। ১ ডিসেম্বর মোহনগঞ্জ থানার বড়তলী গ্রামে পাক আর্মিদের উপর মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেছিলেন। সে আক্রমণে ৩৫ জন পাকসেনা নিহত হয়েছিল। পরদিন ২ ডিসেম্বর পাকবাহিনী বড়তলী গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে অনেক ঘরবাড়ী ভষ্ম করে দিয়েছিল। ৩ ডিসেম্বর ঝাঞ্জাইল বিরিশিরি রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর একটি ট্রাকের উপর আক্রমণ করেছিলেন। সে সময় ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়েছিল। চোরাগুপ্তা সে আক্রমণের সময় স্থানীয় জনৈক কৃষক আহত হলে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ৩ ডিসেম্বর দূর্গাপুরের বিজয়পুরে পাকসেনাদের ক্যাম্পের উপর মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করেন। সে আক্রমণ একনাগাড়ে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী বিজয়পুর থেকে পালিয়ে দূর্গাপুরে চলে আসে। মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়পুর ক্যাম্প দখল করে নেন। একে একে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর বাংকারগুলো চার্জ করতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর পোঁতা একটি মাইন বিষ্ফোরণ ঘটে। এতে নেত্রকোণার ওসমান গণি তালুকদার গুরুতর আহত হন। তিনি এখনো একটি পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব জীবন যাপন করছেন। ৭ ডিসেম্বর পাকবাহিনীরা দূর্গাপুর থেকে পালিয়ে যায়। স্বাধীন হয় দূর্গাপুর। ৮ ডিসেম্বর একে একে নেত্রকোণার প্রত্যেক থানাই মুক্ত হয়ে পড়ে। পাকবাহিনীরা অনেক থানা থেকে সরে এসে নেত্রকোণা শহরে আশ্রয় নেয়। নেত্রকোণাকে মুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধারা মরিয়া হয়ে ওঠেন। ৮ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী ক্যাপ্টেন চৌহানের পরামর্শে মুক্তিযোদ্ধা আবু সিদ্দিক আহমদের নেতৃত্বে নেত্রকোণা শহর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা দু’ভাবে বিভক্ত হয়েছিলেন। শহরের উত্তর দিক থেকে মিত্রবাহিনী আক্রমণ চালাবে। এতে পাকবাহিনী শহর থেকে দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরিয়া ময়মনসিংহের রাস্তা ধরবে। সে সময় দক্ষিণ দিকে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করবে। দক্ষিণ দিকে অবস্থানরত শ’তিনেক মুক্তিযোদ্ধা ওঁৎপেতে রয়েছে রাত থেকেই নেত্রকোণার কৃষি ফার্মে। রাত গড়িয়ে প্রায় ভোর, উত্তর দিকের আক্রমণের অপেক্ষায় দক্ষিণের মুক্তিযোদ্ধারা। এক পর্যায়ে আক্রমণ হলো পাক আর্মি পালানোর চেষ্টায় শহরের দক্ষিণ দিকে সরে এলো। শুরু হলো যুদ্ধ। বলতে গেলে সম্মুখ যুদ্ধ। সে যুদ্ধ হলো ৫/৬ ঘন্টা। মুক্তিযোদ্ধারা সে সময় প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করে চলেছেন। প্রবল উত্তেজনায় মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সময় যুদ্ধের কৌশল ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। অনেকে শত্রু নিধনে দৌড়ে এগোতে থাকেন। এ অবস্থায় সে যুদ্ধে শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধা আবু খাঁ, আব্দুস সাত্তার ও আব্দুর রশিদ। আহত হয়েছিলেন নেতৃত্বদানকারী মুক্তিযোদ্ধা আবু সিদ্দিক আহমেদ। আরো বেশি লোকক্ষয়ের আশঙ্কায় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু সরলে পাকবাহিনীরা ময়মনসিংহের রাস্তা ধরে পালিয়ে যায়। ৯ ডিসেম্বর নেত্রকোণা মুক্ত হয়। ৮ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনী পূর্বধলা থেকে পালিয়ে যায়। ৯ ডিসেম্বর বেলা ১১ টায় গৌরীপুর থেকে ট্রেনযোগে পূর্বধলা সদরে প্রবেশের চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধে ট্রেনটি পূর্বধলা বাজার সংলগ্ন রেলব্রিজ অতিক্রম করতে পারেনি। ক্রমে ট্রেনটি পেছনে ফিরে যায়। যাবার পথে পাকবাহিনীরা পাবই ব্রিজটি ভেঙ্গে দিয়ে যায়। পূর্বধলার ওই যুদ্ধই নেত্রকোণার একাত্তরের রণাঙ্গণের শেষ যুদ্ধ। ৯ ডিসেম্বর রাত পর্যন্ত নেত্রকোণার বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া আক-আর্মিরা সড়ক পথে ফিরে যাচ্ছিল। চট্টগ্রামের পটিয়ার মুক্তিযোদ্ধা সুধীর বড়ুয়া সন্ধ্যায় পালিয়ে যাওয়া পাক আর্মিদের একটি গাড়িকে সহযোদ্ধা মনে করে হাত মিলাতে চান। সে সুযোগে পাকসেনারা তাকে গুলি করে। সুধীর বড়ুয়া ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। শহীদ সুধীর বড়ুয়াকে শ্যামগঞ্জ রেলওয়ে মাঠের উত্তর পাশে সমাহিত করা হয়েছে। নেত্রকোণার রণাঙ্গনের অনেক যুদ্ধের সঠিক তথ্য সংগ্রহ এখনো সম্ভাব হয়নি। অনেক বীরমুক্তিযোদ্ধা তাঁর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর খন্ড খন্ড স্মৃতি হাতড়াতে পারেন। কিন্তু সঠিক তারিখ, যুদ্ধের কৌশল, সহযোদ্ধার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছেন। ফলে অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সূর্য সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধগুলো কালো অক্ষরে ধরে রাখার চেষ্টা করেও সম্ভাব হয়নি। নেত্রকোণার রণাঙ্গনগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তৎকালীন নেত্রকোণা মহুকুমার ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নেত্রকোণার মুক্তিযোদ্ধারা শুধু নেত্রকোণায় যুদ্ধ করে শহীদ হননি। দেশের বিভিন্ন জেলার রণাঙ্গনগুলোতে নেত্রকোণার মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধ করেছেন এবং অনেকে শহীদ হয়েছেন। নেত্রকোণার বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়। পাকসেনাদের পরাজয়ের গ্লানিই বেশি। ভৌগলিকভাবে বিশ্লেষণে অনুমিত হয় দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে নেত্রকোণার অনেক ভিন্নতা রয়েছে। জেলার একদিকে পাহাড় অপর দিকে জলাভূমি হাওরাঞ্চল। মধ্যবর্তী অঞ্চল রাস্তাঘাট বিহীন দুর্গম। যা পাকহানাদারদের জন্য ছিল প্রধান অন্তরায়। ইচ্ছে করলেই পাক হানাদারদের পক্ষে হাওর কিংবা পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। অনেক প্রস্তুতির পরেই তাদের যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করতে হয়েছে। রাস্তাঘাট জানতে হয়েছে। অপরদিকে নেত্রকোণার মুক্তিযোদ্ধারা এ অঞ্চলের ভৌগলিক পরিবেশের সঙ্গে জন্মগতভাবেই পরিচিত। স্থানীয় পথঘাট তাদের নিত্যদিনের জানা। পাহাড়, জলমগ্ন হাওর তাদের জীবন যাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে সে অঞ্চলে আত্মগোপন করে গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল সহজ। সে কারনেই মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশি। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেত্রকোণার প্রায় তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধা ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এরা নেত্রকোণাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের ইতিহাস অনেকেরই অজানা। নেত্রকোণার অসংখ্য ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জনা বাড়ি ত্যাগ করেছেন। যুদ্ধ শেষে অনেকের আর বাড়ি ফেরা হয়নি। কোথায় প্রশিক্ষণ নিয়ে কোন্ যুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন দিয়েছেন তার খবর আজো আমাদের অজানা। অনেকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে প্রবেশের পূর্বেই পাকবাহিনী কিংবা রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/মুক্তি কামনা করছি। খেতাব প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের নামের তালিকাঃ ক্রমিক নং খেতাব প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের নাম ঠিকাণা ১ জনাব কর্নেল আবু তাহের, বীর উত্তম (মৃত) গ্রাম-কাজলা, পোঃ - কাজলা, উপজেলা - পূর্বধলা, জেলা - নেত্রকোণা। ২ জনাব সিপাহী তারাব উদ্দিন, বীর বিক্রম (মৃত) কবরের অবস্থান : তেলিয়া পাড়া, সিলেট গ্রাম-নারায়ন ডহর, পোঃ -নারায়ন ডহর, উপজেলা - পূর্বধলা, জেলা - নেত্রকোণা ৩ জনাব শাখাওয়াত হোসেন বাহার, বীর প্রতীক (মৃত) গ্রাম-কাজলা, পোঃ - কাজলা, উপজেলা - পূর্বধলা, জেলা - নেত্রকোণা। ৪ জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, বীর প্রতীক (বার) গ্রাম-কাজলা, পোঃ - কাজলা, উপজেলা - পূর্বধলা, জেলা - নেত্রকোণা। ৫ জনাব আবু ইউসুফ, বীর প্রতীক (মৃত) গ্রাম-কাজলা, পোঃ - কাজলা, উপজেলা - পূর্বধলা, জেলা - নেত্রকোণা। ৬ জনাব খলিলুর রহমান খান খসরু, বীর প্রতীক ৭ জনাব হেলালুজ্জামান (পান্না), বীর প্রতীক (মৃত) কুরপাড়, নেত্রকোণা। ৮ জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, বীর প্রতীক (মৃত) বিলপাড়া, বারহাট্টা রোড, নেত্রকোণা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনবৃত্তান্ত ১৭ই মার্চ, ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ লুৎফুর রহমান এবং সায়রা বেগমের ঘরে জন্ম নেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল ও কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেন। ১৮ বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের ২ মেয়ে - শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং তিন ছেলে- শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল। অল্পবয়স থেকেই তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। কট্টরপন্থী এই সংগঠন ছেড়ে ১৯৪৩ সালে যোগ দেন উদারপন্থী ও প্রগতিশীল সংগঠন বেঙ্গল মুসলিম লীগে। এখানেই সান্নিধ্যে আসেন হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে রক্ষণশীল কট্টরপন্থী নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কর্তৃত্ব খর্ব করতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ। ভাষা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিব। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদ এবং ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয় যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে। পঞ্চাশের দশক তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের কাল। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন দূরদর্শীতা এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক কুশলী রাজনৈতিক নেতা। এসময় শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দেন এবং হোসেন সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানীর সাথে মিলে গঠন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। তিনি দলের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি মন্ত্রী হন মুজিব। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তিনি। ১৯৬৩ সালে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ মুজিব। তিনি ছিলেন আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র তত্ত্বের কট্টর সমালোচক। ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের রূপরেখা। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’। তিনি বলেন, “একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে ‘বাংলা’ কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র ‘বঙ্গোপসাগর’ ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে ‘বাংলা’ কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ”। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির পুরোপুরি বিপক্ষে ছিলো। আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংসদের অধিবেশন ডাকা নিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। শেখ মুজিব তখনই বুঝে যান যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। ঐতিহাসিক এ ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃংখল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, “রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। ... প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে”। এরপর আসে ২৫ মার্চ, ১৯৭১। রাতের অন্ধকারে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা; শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড।অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে কোলের শিশু- কেউ রক্ষা পায়না পাক হায়েনাদের নারকীয়তা থেকে। মুজিবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অবশ্য তার আগেই, পাক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এ সরকারের অধীনেই গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী এবং শুরু হয় পাক সেনাদের প্রতিহত করার পালা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর, ৩০ লক্ষ বাঙ্গালীর প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে আসে বিজয়। ১৬ ডিসেম্বর সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান যেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেখানেই বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের নতুন একটি দেশ। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনককে বরণ করতে লাখো মানুষের ঢল নামে বিমানবন্দরে। দেশে ফিরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু । মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানান বঙ্গবন্ধু এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাহায্য আসতে শুরু করে। শুরু হয় বাংলাদেশ পুনর্গঠনের এক নতুন যুদ্ধ। এরই মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে রাজনৈতিক অস্থিতশীলতা সৃষ্টি করতে উঠেপড়ে লাগে এই চক্রটি। এসময় বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯৭৪ সালে তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার নীচে আনতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা ‘বাকশাল'। একই সাথে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রথম যে দলটি নিষিদ্ধ করা হয় তার নাম বাংলাদেষ আওয়াশী লীগ, শেখ মুজিবের নিজের দল।এর ফলে দেশে স্থিতিশীলতা আসতে শুরু করে। সমস্ত দেশ যখন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, ঠিখ তখনই আসে আরেকটি আঘাত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা হত্যা করে শেখ মুজিব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই সময় দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান। সদ্য স্বাধীন জাতির জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি নিয়ে আসে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড, তৈরি করে রাজনৈতিক শূণ্যতা, ব্যাহত হয় গণতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারা। মুক্তিযুদ্ধে নেত্রকোণা

সাতপাই, নেত্রকোণা।

জাতির পিতা

মুজিবের ৬ দফার প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ভীত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার শেখ মুজিবকে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বাংলার সমস্ত জনগণ। জনরোষের কাছে নতি স্বীকার করে এক পর্যায়ে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় শোষকগোষ্ঠী। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়৷সেখানেই উত্থাপিত হয় এগার দফা দাবি যার মধ্যে ছয় দফার সবগুলোই দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। লাখো মানুষের এই জমায়েতে শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়৷

বঙ্গবন্ধুর ডাকে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা বাংলা। মুজিবের নেতৃত্বে বাঙ্গালি জাতির এই জাগরণে ভীত ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, নিষিদ্ধ করেন আওয়ামী লীগকে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন।বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ

| বাংলাদেশের ইতিহাস |

|---|

| বিষয়ক একটি ধারাবাহিক নিবন্ধশ্রেণীর অংশ |

|

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (উচ্চারণ: [ʃad̪ʱinot̪a ɟud̪d̪ʱo]; শাধিনতা জুদ্ধো) বা মুক্তিযুদ্ধ[টীকা ১][২৬][২৭] (উচ্চারণ: [mukt̪iɟud̪d̪ʱo]; মুক্তিজুদ্ধো) হলো ১৯৭১ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত একটি বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এবং বাঙালি গণহত্যার প্রেক্ষিতে এই জনযুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২৮] যুদ্ধের ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে এবং নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা শুরু করে। এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী সাধারণ বাঙালি নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং পুলিশ ও ই.পি.আর. কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়। সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে গণবিদ্রোহ দমনে পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সামরিক অভিযান ও বিমানযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইসলামি দলগুলোর সমর্থন লাভ করে। সেনাবাহিনীর অভিযানে সহায়তার জন্য তারা ইসলামি মৌলবাদীদের নিয়ে আধা-সামরিক বাহিনী— রাজাকার, আল বদর ও আল শামস গঠন করে।[২৯][৩০][৩১][৩২][৩৩] পূর্ব পাকিস্তানের উর্দু-ভাষী বিহারিরাও সেনাবাহিনীকে সমর্থন করে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহায়তাকারী আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, উচ্ছেদ ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। রাজধানী ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যাসহ একাধিক গণহত্যা সংঘটিত হয়। প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয় এবং আরও তিন কোটি মানুষ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু হয়।[৩৪] বাঙালি ও উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতাকে বুদ্ধিজীবীরা গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

বাঙালি সামরিক, আধা-সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করে।[টীকা ২][৩৫] ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী ও ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। তাদের তৎপরতায় যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসেই বেশকিছু শহর ও অঞ্চল মুক্তি লাভ করে। বর্ষাকালের শুরু থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী আরও তৎপর হয়ে উঠতে থাকে। বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা নৌবাহিনীর ওপর অপারেশন জ্যাকপটসহ ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে। নবগঠিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলোর উপর বিমান হামলা চালাতে থাকে। নভেম্বরের মধ্যে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীকে রাতের বেলায় ব্যারাকে আবদ্ধ করে ফেলে। একই সময়ের মধ্যে তারা শহরের বাইরে দেশের অধিকাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতেও সক্ষম হয়।[৩৬]

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং কলকাতা থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে। বাঙালি সামরিক, বেসামরিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত হাজার হাজার বাঙালি পরিবার আফগানিস্তানে পালিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে। যুদ্ধে বাঙালি উদ্বাস্তুদের দুর্দশা বিশ্ববাসীকে চিন্তিত ও আতঙ্কিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করেন।[৩৭] ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ বাংলাদেশিদের সহায়তার জন্য নিউ ইয়র্কে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রথম কনসার্ট আয়োজন করেন। মার্কিন সিনেটর টেড কেনেডি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসে ক্যাম্পেইন শুরু করেন। অন্যদিকে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন উপরাষ্ট্রদূত আর্চার ব্লাড পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের সুসম্পর্কের বিরোধিতা করেন।

উত্তর ভারতে পাকিস্তানের বিমান হামলার পর ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে যোগদান করে। ফলশ্রুতিতে পূর্ব ও পশ্চিম— দুই ফ্রন্টে আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূচনা ঘটে। উপর্যুপরি বিমান হামলা ও বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর তৎপরতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নয়মাস-দীর্ঘ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

যুদ্ধের ফলে বিশ্বের সপ্তম-জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান ঘটে, যা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে দেয়। জটিল আঞ্চলিক সম্পর্কের কারণে যুদ্ধটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে চলমান স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম প্রধান পর্ব ছিল। জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্র ১৯৭২ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পটভূমি

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের আগে পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান-প্রধান অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তাব আনা হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী যুক্তবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব দিলেও ঔপনিবেশিক শাসকেরা তা নাকচ করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব ভারতে আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বহু রাজনৈতিক আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে, ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পূর্বে, হিন্দু ও মুসলমানদের রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বাংলার পূর্ব অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩৮] ভারত প্রজাতন্ত্র দ্বারা বিভক্ত নবগঠিত পাকিস্তান অধিরাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দুইটি অংশের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল দুই হাজার মাইলের অধিক।[৩৯] দুই অংশের মানুষের মধ্যে কেবল ধর্মে মিল থাকলেও, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে প্রচুর অমিল ছিল। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে (এবং পরে আনুষ্ঠানিকভাবে) “পশ্চিম পাকিস্তান” এবং পূর্ব অংশ প্রথম দিকে “পূর্ব বাংলা” ও পরবর্তীতে “পূর্ব পাকিস্তান” হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। পাকিস্তানের দুই অংশের জনসংখ্যা প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মাতে থাকে যে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এরকম বিভিন্ন কারণে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুইটি অঞ্চলের প্রশাসন নিয়েও মতানৈক্য দেখা দেয়।[৪০] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা মেনে নেয়নি। এর ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট রাজনৈতিক অসন্তোষ ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ অবদমনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নৃশংস গণহত্যা[৪১] আরম্ভ করে,[৪২] যা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।[৪৩] পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম আক্রমণের পর[৪৪] ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৪৫] অধিকাংশ বাঙালি স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করলেও, কিছু ইসলামপন্থী ব্যক্তিবর্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বিহারিরা এর বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে।[৪৬] পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে দেশের পূর্ব অংশে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ পুনর্প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন, যার ফলে কার্যত গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে।[৪৫] যুদ্ধের ফলে প্রায় এক কোটি মানুষ[৪৭][৪৮] ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[৪৯] ক্রমবর্ধমান মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ভারত মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় ও এর গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, “উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।”[৫০][৫১] তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাঙালিরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানায়। ঐতিহাসিকভাবে উর্দু শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে উপমহাদেশের পূর্ব অংশের মানুষের প্রধান ভাষা ছিল বাংলা।[৫২] পাকিস্তানের ৫৬% জনসংখ্যার মাতৃভাষা ছিল বাংলা।[৫৩][৫৪] পাকিস্তান সরকারের এই পদক্ষেপ পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি বৈষম্য হিসেবে দেখা হতে থাকে। পূর্ব বাংলার মানুষ উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে থাকে। ব্রিটিশ ভারতের সময় থেকে মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা লেখা থাকলেও, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা লেখা না থাকায় বাঙালিরা এর প্রতিবাদ জানায়। এর মাধ্যমে ১৯৪৮ সালেই বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন তীব্র রূপ লাভ করে। এদিন বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ কয়েকজন ছাত্র ও সাধারণ মানুষ নিহত হন। তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬ সালে সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। পরবর্তীতে, ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মরণে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।[৫৫]

বৈষম্য

পাকিস্তানের পূর্ব অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থাকলেও, দ্বিধাবিভক্ত দেশটিতে পশ্চিম অংশ রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করছিল; এমনকি পাকিস্তানের মোট অর্থবরাদ্দ থেকেও পশ্চিম অংশ বেশি অর্থ পাচ্ছিল।

| বছর | পশ্চিম পাকিস্তানে কৃত ব্যয় (মিলিয়ন রুপিতে) | পূর্ব পাকিস্তানে কৃত ব্যয় (মিলিয়ন রুপিতে) | পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে কৃত ব্যয় (শতকরা হিসাবে) |

|---|---|---|---|

| ১৯৫০–৫৫ | ১১,২৯০ | ৫,২৪০ | ৪৬.৪ |

| ১৯৫৫–৬০ | ১৬,৫৫০ | ৫,২৪০ | ৩১.৭ |

| ১৯৬০–৬৫ | ৩৩,৫৫০ | ১৪,০৪০ | ৪১.৮ |

| ১৯৬৫–৭০ | ৫১,৯৫০ | ২১,৪১০ | ৪১.২ |

| মোট | ১,১৩,৩৪০ | ৪৫,৯৩০ | ৪০.৫ |

|

উৎস: ১৯৭০-৭৫ অর্থবছরের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য উপদেষ্টা প্যানেলসমূহের প্রতিবেদনমালা, প্রথম খণ্ড, পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত। |

|||

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ছিল। পাকিস্তান শাসনামলে এই অনগ্রসরতা আরও বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত রাষ্ট্রীয় বৈষম্যই কেবলমাত্র এর পেছনে দায়ী ছিল না। পশ্চিম অংশে দেশের রাজধানী, দেশভাগের ফলে সেখানে অভিবাসী ব্যবসায়ীদের সংখ্যাধিক্য প্রভৃতিও পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারের অধিক বরাদ্দকে প্রভাবিত করেছিল। বিনিয়োগের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীর অভাব, শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণেও পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশি বিনিয়োগ তুলনামূলক কম ছিল। এছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নগর শিল্পের দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল, যা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।[৫৬] ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের ৭০% এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে; তাসত্ত্বেও, পূর্ব পাকিস্তান উক্ত অর্থের মাত্র ২৫% বরাদ্দ পেয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প প্রতিষ্ঠান কমতে থাকে, অথবা পশ্চিমে স্থানান্তরিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ১১টি পোশাক কারখানা ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল নয়টি। ১৯৭১ সালে পশ্চিম অংশে পোশাক কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০টিতে, যেখানে পূর্ব অংশের কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৬টিতে। পাশাপাশি, এই সময়ে প্রায় ২৬ কোটি ডলার মূল্যমানের সম্পদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায়।[৫৭]

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতেও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা সংখ্যালঘু ছিল। ১৯৬৫ সালে সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় বাঙালি বংশোদ্ভূত অফিসার ছিলেন মাত্র ৫%। এর মধ্যেও কয়েকজনমাত্র কমান্ডে ছিলেন; বাকিরা ছিলেন কারিগরি কিংবা প্রশাসনিক পদে।[৫৮] পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের “দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক” মনে করত।[৫৯] তারা ভাবত, পাঞ্জাবি ও পাঠানদের মতো বাঙালিদের লড়াই করার ক্ষমতা নেই।[৫৯] “যোদ্ধা জাতি” বা “মার্শাল রেস”-এর জাতিগত যোগ্যতার বিষয়টি বাঙালিরা হাস্যকর ও অপমানজনক বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।[৫৮] তদুপরি, বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যয় সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান ক্রয়, চুক্তি ও সামরিক সহায়তামূলক চাকরির মতো কোনও সুবিধা পাচ্ছিল না। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিরা সামরিকভাবে নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। যুদ্ধের সময় ভারতীয় আক্রমণ ঠেকানোর জন্য একমাত্র নিম্নশক্তিসম্পন্ন পদাতিক বিভাগ বিদ্যমান ছিল। এছাড়া ১৫টি কমব্যাট যুদ্ধবিমান কোন ট্যাঙ্কের সমর্থন ছাড়াই অনিরাপদভাবে পূর্ব পাকিস্তানে রাখা ছিল।[৬০][৬১] ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এতটাই অরক্ষিত ছিল যে, ভারত চাইলে খুব সহজেই, প্রায় বিনা বাধায় পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারতো। এ ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ধরে নিয়েছিল যে, পাকিস্তানিরা শাসকেরা দেশের পূর্ব অংশের চেয়ে কাশ্মীরকে নিজেদের অংশ হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেয়; এমনকি কাশ্মীরকে পাওয়ার জন্য তারা পূর্ব পাকিস্তানকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে কিংবা হাতছাড়া করতেও রাজি আছে।[৬২]

আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের সময় পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের ইসলামি ভাবমূর্তির সাথে একাত্মতা অনুভব করে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর, ক্রমে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের ভুলগুলো প্রকট হতে থাকে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯৭০ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানিরা তাদের মুসলমান পরিচয়ের চেয়ে বাঙালি জাতিসত্ত্বার পরিচয়কে অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে। তারা পাকিস্তানের ধর্মীয় ভাবধারার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য মূলনীতির সমন্বয়ে একটি সমাজ কামনা করতে থাকে।[৬৩] অনেক বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া ইসলামি ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানায়।[৬৪] পাকিস্তানের অভিজাত শাসকশ্রেণির অধিকাংশও উদারপন্থী সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের জন্ম ও বহুমাত্রিক আঞ্চলিক পরিচয়কে একক জাতীয় পরিচয়ে রূপান্তরের জন্য সাধারণ মুসলমান পরিচয়কে তারা প্রধান নিয়ামক বলে মনে করতেন।[৬৪] পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা পূর্ব পাকিস্তানিদের তুলনায় পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অধিক আস্থাশীল ছিলেন। ১৯৭১ সালের পরও তাদের সেই আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে।[৬৫]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য পাকিস্তানের ধর্মীয় ঐক্যের গুরুত্বকে ছাপিয়ে যায়। বাঙালিরা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণমালা ও শব্দসম্ভার নিয়ে গর্ববোধ করত। পাকিস্তানের অভিজাত শ্রেণির ধারণা ছিল, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে হিন্দুয়ানির প্রভাব লক্ষণীয়। এই কারণে তাদের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।[৬৩][৬৬] পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামিকীকরণের উদ্যোগ হিসেবে চাইছিল, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরাও উর্দুকে তাদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করুক।[৬৩] কিন্তু ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সপক্ষে একটি আবেগের জন্ম দেয়।[৬৭] এরই মাঝে আওয়ামী লীগ নিজস্ব প্রচারপত্রের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকদের মধ্যে সংগঠনটির ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা প্রচার করতে শুরু করে।[৬৮]

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি গুরুত্বারোপ আওয়ামী লীগকে মুসলিম লীগ থেকে পৃথক করে দেয়।[৬৯] ১৯৭১ সালে ধর্মনিরপেক্ষ নেতারাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে পরিচালনা করেন।[৭০] ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বাংলাদেশের বিজয়কে ধর্মকেন্দ্রিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবে অভিহিত করেন।[৭১] একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়, যেখানে পাকিস্তান সরকার তখনও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হিমশিম খাচ্ছিল।[৬৫] স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে[৭২] এবং পাকিস্তানপন্থী ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৭৩] পূর্ব পাকিস্তানের ওলামাবৃন্দ পাকিস্তানের ভাঙনকে ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে দেখতেন। তাই স্বাধীনতার প্রশ্নে হয় তারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছেন, অন্যথায় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।[৭৪]

রাজনৈতিক পার্থক্য

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও[৭৫] দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করে রাখে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষমতার বণ্টন পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে যাওয়ায় “এক ইউনিট” নামে একটি অভিনব ধারণার সূত্রপাত করে, যেখানে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান একটিমাত্র প্রশাসনিক একক হিসেবে বিবেচিত হবে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভোটের ভারসাম্য আনা।

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল, রাষ্ট্রপতি ও পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর হাতে স্থানান্তরিত হয়। রাষ্ট্রপতি চালিত কেন্দ্রীয় সরকার নামেমাত্র নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের প্রধান নির্বাহীদের পদচ্যুত করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রত্যক্ষ করে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন সময়ে খাজা নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী প্রমুখ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও, পশ্চিম পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের বিভিন্ন অজুহাতে পদচ্যুত করতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসনের নামে ষড়যন্ত্র শুরু হয়; আর এই ষড়যন্ত্রে মূল ভূমিকা পালন করে সামরিক বাহিনী। নানা টালবাহানার পর ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানি দুই স্বৈরশাসক আইয়ুব খান (২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ – ২৫ মার্চ ১৯৬৯) ও ইয়াহিয়া খানের আমলে (২৫ মার্চ ১৯৬৯ – ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১) সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই অনৈতিক ক্ষমতা দখল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়েই চলে।

১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের প্রতিক্রিয়া

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর বিকেলে একটি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের ভোলা উপকূলে আঘাত হানে। স্থানীয় জোয়ার ও ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানার সময় যুগপৎ হওয়ায়[৭৬] প্রায় ৩ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ঘূর্ণিঝড়ে প্রকৃত নিহতের সংখ্যা জানা না গেলেও, এই ঘূর্ণিঝড়কে ইতিহাসের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৭৭] ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণকার্যে গড়িমসি করতে থাকে। এতে খাবার ও পানির অভাবে অনেক মানুষ মারা যায়। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার এক সপ্তাহ পর রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান স্বীকার করেন যে, সরকার ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা বুঝতে না পারার কারণেই ত্রাণকার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।[৭৮]

ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার দশ দিন পর পূর্ব পাকিস্তানের এগারো নেতার বিবৃতিতে প্রাণহানির জন্য সরকারের প্রতি “অপরাধমূলক অবহেলা ও বৈষম্য এবং সচেতনভাবে মানুষ মারার” অভিযোগ করা হয়। তারা সংবাদে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা প্রচার না করার জন্যও রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করেন।[৭৯] সরকারের ধীরগতির প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা ১৯শে নভেম্বর ঢাকায় মিছিল করেন।[৮০] ২৪শে নভেম্বর আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রায় ৫০,০০০ মানুষ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং রাষ্ট্রপতির অক্ষমতার অভিযোগ তোলেন এবং অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবি জানান।

মার্চ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় ত্রাণকার্যে জড়িত ঢাকার দুইটি সরকারি প্রতিষ্ঠান অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ ছিল। প্রথমবার হরতাল ডাকায় সাময়িক বন্ধ থাকার পর, আওয়ামী লীগের ডাকা অসহযোগে ত্রাণকার্য আরও বিলম্বিত হয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় ক্রমান্বয়ে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত স্থান থেকে বিদেশি কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। মাঠপর্যায়ে ত্রাণকার্য সচল থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবে তা সীমিত হয়ে পড়ে।[৮১] এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করে। ১৯৭০ সালের ভোলা ঘূর্ণিঝড়কে “পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের বিশ্বাসে কফিনে শেষ পেরেক” হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি দেশের গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৮২]

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত নাটকীয়তা লাভ করে। দলটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনেই বিজয়ী হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন না পেয়েও আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠনের সাংবিধানিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু নির্বাচনে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী) শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন।[৮৩] এর পরিবর্তে তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুইজন প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব করেন। “এক ইউনিট কাঠামো” নিয়ে ক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এরূপ অভিনব প্রস্তাব নতুন করে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ৩রা মার্চ রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানসহ দুই প্রদেশের দুই নেতা দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ঢাকায় সাক্ষাৎ করেন। এই আলোচনায় কোনো সন্তোষজনক ফলাফল না আসায় শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ভুট্টো গৃহযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কা করেন, ফলস্বরূপ তিনি তার বিশ্বস্ত সঙ্গী মুবাশির হাসানকে পাঠান।[৮৩] ভুট্টোর পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাঠানো হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন।[৮৩] ভুট্টোর ঢাকায় আগমনের পর রহমান তার সাথে দেখা করেন এবং রহমানকে প্রধানমন্ত্রী ও ভুট্টোকে রাষ্ট্রপতি করে সম্মিলিত সরকার গঠনে দুজনেই সম্মত হন।[৮৩] কিন্তু ৫ই মার্চ প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে রহমান এই বিষয়টি অস্বীকার করেন।[৮৪] তবে সেনাবাহিনী এসব ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিল এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য ভুট্টো রহমানের উপর চাপ বৃদ্ধি করেন।[৮৩]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি ২৫ মার্চের অধিবেশনের পূর্বেই বাস্তবায়নের জন্য আরও চার দফা দাবি পেশ করেন:

- অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে;

- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;

- গণহত্যার তদন্ত করতে হবে;

- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

শেখ মুজিব তার ভাষণে বাংলার “ঘরে ঘরে দুর্গ” গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ভাষণের শেষে শেখ মুজিব বলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” এই ভাষণটিই মূলত বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে।

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক

ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভিযান চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ১০ থেকে ১৩ তারিখ পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স পূর্ব পাকিস্তানে “সরকারি যাত্রী” বহনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে তাদের সমস্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করে। এই “সরকারি যাত্রী”রা ছিলেন মূলত সাদা পোশাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠানের জন্য জেনারেল টিক্কা খানকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বিচারপতি সিদ্দিকসহ পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বিচারপতি তার শপথ পাঠ করাতে রাজি হননি। পাকিস্তান নৌবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই জাহাজ এমভি সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়। কিন্তু বন্দরের বাঙালি কর্মী ও নাবিকেরা জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করতে অস্বীকার করে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের এক দল বাঙালি সৈন্য বিদ্রোহ শুরু করে এবং বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। অনেক আশা সত্ত্বেও মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সফল হয়নি। সুখরঞ্জন দাসগুপ্তের মতে, শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের প্রধান চার নেতা পরিকল্পনা করেছিলেন যে, ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরপরই সংসদে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে বৈধ আইনগত প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু খন্দকার মোশতাক আহমেদ তা গোপনে ভুট্টোকে জানিয়ে দেন, যার কারণে ভুট্টো ক্ষমতা হস্তান্তর না করে অপারেশন সার্চলাইটের গোপন পরিকল্পনা করতে থাকেন।[৮৫] ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সশস্ত্র অপারেশনের গোপন সংকেত প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন।

অপারেশন সার্চলাইট

বাঙালি জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার আন্দোলনকে অবদমিত করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে, যা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।[৪৩] অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ২৬শে মার্চের মধ্যে প্রধান প্রধান শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপক্ষদের নিশ্চিহ্ন করা।[৮৬] পাকিস্তান সরকার মার্চের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলমান বিহারী-বিরোধী দাঙ্গা প্রশমনে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করেছিল বলে দাবি করে।[৮৭]

মে মাসের মাঝামাঝি বাঙালিদের হাত থেকে অধিকাংশ শহর দখল করার মাধ্যমে অপারেশন সার্চলাইটের প্রধান অংশের সমাপ্তি ঘটে। এই অপারেশনকে ১৯৭১ সালের গণহত্যার প্রারম্ভ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এই নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা বাঙালিদের আরও ক্ষুব্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে ঢাকায় গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা ৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ এবং সারাদেশে নিহতের সংখ্যা ২,০০,০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ বলে উল্লেখ করা হয়।[৮৮] তবে, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল ও কয়েকজন স্বাধীনতা-গবেষক গণহত্যায় ১,২৫,০০০ থেকে ৫,০৫,০০০ জন নিহত হন বলে উল্লেখ করেন।[৮৯] অন্যদিকে, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুডল্ফ রুমেল মোট মৃতের সংখ্যা ১৫ লক্ষ বলে উল্লেখ করেন।[৯০] পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংসতাকে ব্যাপকভাবে “পরিকল্পিত গণহত্যা” বা “গণহত্যা” হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এশিয়া টাইমসের ভাষ্য অনুযায়ী,[৯১]

সামরিক বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, “ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করো, তখন দেখবে বাকিরা আমাদের হাত চেটে খাবে।” সেই পরিকল্পনা মতোই ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট আরম্ভ করে, যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়া। এর অংশ হিসেবেই সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা করা হয়, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের নিধন করা হয় এবং সমগ্র বাংলাদেশে সমর্থ পুরুষদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ও গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৫শে মার্চের নৃশংসতার মূল কেন্দ্র ছিল প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে আক্রমণ চালানো হয়। সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হিন্দু আবাসিক হল জগন্নাথ হল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় এবং হলের প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ ছাত্রকে হত্যা করে। সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের কথা অস্বীকার করলেও, যুদ্ধপরবর্তীতে হামুদুর রহমান কমিশন সাব্যস্ত করে যে, সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল বলে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইপুয়েট) অধ্যাপক নূরুল উলা জগন্নাথ হল ও এর আশেপাশের হলগুলোতে হত্যাযজ্ঞের চিত্র গোপনে ভিডিয়োটেপে ধারণ করেন।[৯২] এছাড়া ঢাকার বাইরেও গণহত্যা শুরু হয় এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীরা আতঙ্কে ভারতে শরণার্থী হতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২ আগস্ট টাইম সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, “হিন্দুরা ছিল মোট শরণার্থীদের তিন-চতুর্থাংশ; তারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ক্রোধ ও আক্রোশ বহন করছিল।”[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সকল বিদেশি সাংবাদিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়।[৯৩] তারপরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ঢাকায় অবস্থান করেন এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে ২৫শে মার্চের গণহত্যার খবর জানিয়েছিলেন। এরপর পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা তাদের পক্ষে সংবাদ পরিবেশনের জন্য আটজন সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে। তাদের অন্যতম অ্যান্থনি মাসকারেনহাস পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরেই, ১৯৭১ সালের ১৩ জুন লন্ডনে পালিয়ে যান এবং পশ্চিমা বিশ্বের কাছে সর্বপ্রথম গণহত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরেন। লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দ্য সানডে টাইমসে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা বিষয়ে সর্বপ্রথম সংবাদ ছাপা হয়। প্রতিবেদন সম্পর্কে বিবিসি লিখে: “এ বিষয়ে মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে মাসকারেনহাসের প্রতিবেদনটি যুদ্ধের সমাপ্তিতে ভূমিকা রাখে। এই প্রতিবেদন সারা বিশ্বকে পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্ষুব্ধ আর ভারতকে শক্ত ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করেছিল।” এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দ্য সানডে টাইমসের সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্সকে বলেছিলেন যে, লেখাটি তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং “ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের” সিদ্ধান্ত নেন।[৯৪][৯৫]

২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পরপরই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিচারের জন্য ব্রিগেডিয়ার রহিমুদ্দিন খানকে প্রধান করে একটি সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করেন। রহিমুদ্দিন খানের ট্রাইবুনালের রায় কখনোই প্রকাশ করা হয়নি; তবে ইয়াহিয়া খান যেকোনো মুল্যে শেখ মুজিবের ফাঁসি চাইছিলেন। এছাড়া অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়। কয়েকজন গ্রেফতার হওয়া ঠেকাতে ঢাকা থেকে পালিয়ে যান। ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৯৬]

স্বাধীনতার ঘোষণা

টেক্সাসে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, “বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই প্রমাণিত হয় যে, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল তাঁর বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেওয়ার অনেক পূর্বে।"[৯৭] ২৫ মার্চে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ভেঙে গেলে ইয়াহহিয়া গোপনে ইসলামাবাদে ফিরে যান। এবং গণহত্যা চালানোর পর[৯৮] পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতেই শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পাঁচ বিশ্বস্ত সহকারীকে গ্রেপ্তার করে।[৯৯] প্রচলিত মত অনুযায়ী, গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে যান। [১০০] মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ:

এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক।

তবে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান আবদুল করিম খন্দকার ২০১৪ সালে তার প্রকাশিত স্মৃতিচারণমূলক বই ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে-তে লেখেন, শেখ মুজিব ৭ই মার্চ থেকে শুরু করে গ্রেপ্তারের আগ পর্যন্ত স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দিয়ে যান নি, কোন লিখিত চিরকুট বা রেকর্ডকৃত কণ্ঠবার্তাও রেখে যান নি এবং পূর্বনির্ধারিত কোন দিকনির্দেশনাও দিয়ে যান নি, এবং উক্ত মন্তব্য বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত হয়।[১০১][১০২] তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদ রিপিও তার লেখা "তাজউদ্দীন আহমেদঃ নেতা ও পিতা" গ্রন্থে একই দাবি করেন।[১০৩] তবে শারমিন আহমেদ দাবি করেছেন যে ২৫শে মার্চ রাতে মুজিব ঘোষণা দিতে না চাওয়ার কারণ হলো মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সকল ব্যবস্থা অনেক আগেই করে রেখেছিলেন।[১০৪][১০৫][১০৬] তিনি বলেন,

| “ | বঙ্গবন্ধু আমার বাবা বা দলকে স্বাধীনতা ঘোষণা না দিলেও তিনি যে ভিন্ন মাধ্যমে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন তা তথ্য এবং সাক্ষাৎকারসহ আমার বইতে স্পষ্ট উল্লিখিত।

বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার একমাত্র জীবিত সাক্ষী, বঙ্গবন্ধুর পারসোনাল এইড হাজী গোলাম মোরশেদ, যিনি ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ৩২ নম্বর রোডের বাসভবন হতে গ্রেফতার হন, তাঁর এবং প্রকৌশলী শহীদ নুরুল হক যিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খুলনা হতে ট্রান্সমিটার এনেছিলেন ঘোষণা দেবার জন্য, ওনার স্ত্রীর সাক্ষাৎকার আমার বইতেই প্রথম ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। |

” |

পাশাপাশি বাংলাদেশের বদরুদ্দীন উমর ও মুহাম্মদ নূরুল কাদির এবং পাকিস্তানের আহমেদ সেলিম ও কুতুবউদ্দিন আজিজ তাদের বিভিন্ন সময়ে লেখা স্ব স্ব গ্রন্থে একই দাবি করেন।[১০৭][১০৮][১০৯][১১০] এছাড়াও খন্দকার তার বইয়ে আরও যোগ করেন, জিয়াউর রহমান নয়, পূর্ব বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন টেকনিশিয়ান ২৬শে মার্চ প্রথম বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।[১০২] এরপর, আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ এম. এ. হান্নান ২৬শে মার্চ দ্বিতীয়বার বেতারে উক্ত ঘোষণা পাঠ করেন।[১০২] এরপর, ২৭ শে মার্চ, চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমসাময়িক কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান তৃতীয়বারের মত আবারও কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[১০২] তবে, ২০১৯ সালের ১১ই আগস্ট খন্দকার এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবের সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য জাতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ঘোষণা করেন।[১১১][১১২][১১৩][১১৪]

বিভিন্ন মাধ্যমে ঘোষণাপত্র

২৫ মার্চ থেকে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থানরত সকল সাংবাদিককে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ২ দিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখে।[১১৫] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র [টীকা ৩] সেখান থেকে ঘোষণা হয় যে “শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে সাত কোটি জনগণকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন”। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে স্বাধীনতার মূল ঘোষক কে ছিলেন তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই কারণে ১৯৮২ সালে সরকারিভাবে একটি ইতিহাস পুস্তক প্রকাশিত হয় যাতে ৩টি বিষয় উপস্থাপিত হয়।[১১৬]

- শেখ মুজিবুর রহমান একটি ঘোষণাপত্র লিখেন ২৫ মার্চ মাঝরাত কিংবা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।

- শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাপত্রটি ২৬ তারিখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। কিন্তু সীমিতসংখ্যক মানুষ সেই সম্প্রচারটি শুনেছিল।

- ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হয়ে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রচার করে, ফলে বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জানতে পারে। ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:[১১৭]

| (ইংরেজি)

«On behalf of our great national leader, supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman do hereby proclaim the independence of Bangladesh. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is sole leader of elected representatives of 75 million people of Bangladesh. I therefore appeal on behalf of our great leader Sheikh Mujibur Rahman to the government of all democratic countries of the world specially big world part and neighboring countries to take effective steps to stop immediately. The awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan. The legally elected representatives of the majority of the people as repressionist, it is cruel joke and contradiction in terms which should be fool none. The guiding principle of a new step will be first neutrality, second peace and third friendship to all and anonymity to none. ─ May Allah help us, Jai Bangla.» |

(বাংলা)

«আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এটি আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমি সেই কারণে আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষ করে বৃহৎ বিশ্ব ও প্রতিবেশীদের কাছে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হামলার ফলে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু হয়েছে। অধিকাংশ জনগণের বৈধভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিপীড়নকারী, এটি একটি ক্রূর কৌতুক ও মিথ্যা অপবাদ যার কাউকে বোকা বানানো উচিত নয়। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান পদক্ষেপগুলোর মধ্যে প্রথম হতে হবে নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় শান্তি এং তৃতীয় সকলের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ও কারো সম্বন্ধে অজ্ঞানতা নয়। ─ আল্লাহ্ সহায় হোক, জয় বাংলা।» |

স্বাধীনতা যুদ্ধ

মার্চ থেকে জুন

মার্চের শেষদিক থেকেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশেষভাবে তাদের রোষের শিকার হয়। দলে দলে মানুষ ভারত সীমান্তের দিকে পালাতে শুরু করে। এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া শরণার্থীদের এই স্রোত নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং এ সময়ে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি বাহিনী ১০ এপ্রিলের মধ্যে সারা বাংলাদেশ নিজেদের আয়ত্তে আনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা এবং ছাত্র ও সাধারণ জনতা তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনীর সদস্য ও ইপিআর এর সদস্যরা বিদ্রোহ করে শহরের বড়ো অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ পেতে পাকিস্তানি বাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়।[১১৮] কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলাতেও বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে পাকিস্তানিরা বিপুলসংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের বলে মে মাসের শেষ নাগাদ এসব মুক্তাঞ্চল দখল করে নেয়।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবেরপাড়া (বর্তমান মুজিবনগর) গ্রামে। শেখ মুজিবুর রহমান-এর অনুপস্থিতিতে তাকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দিন আহমদের ওপর।[১১৯] বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে গেরিলাদের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন ও অপ্রস্তুত। ২৬ মার্চ সারা দেশে প্রতিরোধ শুরু হয় এবং এপ্রিলের শুরুতেই প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। কিন্তু অস্ত্রপ্রাপ্তি ও প্রশিক্ষণ - এই দুইয়ের ঘাটতির কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই পরিকল্পিত রূপ পেতে পেতে জুন মাস পার হয়ে যায়।

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর

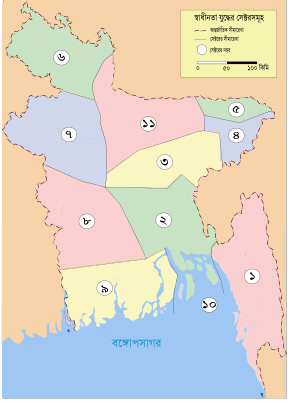

১১ জুলাই বাংলাদেশের সামরিক কমান্ড তৈরি করা হয়। কর্নেল (অবঃ) মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে বাংলাদেশ বাহিনীর সৰ্বাধিনায়ক করা হয়। লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন বাঙালিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করায় তার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশকে সর্বমোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রতিটি সেক্টরের জন্যে একজন করে অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়।

১নং সেক্টর

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশ পর্যন্ত[১২০]

[১২১] মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল - জুন)

মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ফেব্ৰুয়ারি)

২নং সেক্টর

চাঁদপুর জেলা, নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকার অংশবিশেষ

মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর-ফেব্ৰুয়ারি)

৩নং সেক্টর

সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ

মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

মেজর এ.এন.এম. নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ফেব্ৰুয়ারি)

৪নং সেক্টর

সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত

মেজর সি.আর. দত্ত

৫নং সেক্টর

সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল

মীর শওকত আলী

৬নং সেক্টর

সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা

উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার

৭নং সেক্টর

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা

মেজর কাজী নুরুজ্জামান

৮নং সেক্টর

সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল- আগস্ট)

মেজর এম.এ. মনজুর (আগস্ট-ফেব্ৰুয়ারি)

৯নং সেক্টর

দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা

মেজর এম.এ. জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর প্রথমার্ধ)

মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিন)

১০নং সেক্টর

কোনো আঞ্চলিক সীমানা নেই। নৌবাহিনীর কমান্ডো দ্বারা গঠিত। শত্রুপক্ষের নৌযান ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হত

১১নং সেক্টর

কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি-আরিচা থকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল

মেজর জিয়াউর রহমান (জুন - অক্টোবর)[১২২]

মেজর আবু তাহের (অক্টোবর-নভেম্বর)

স্কোয়ড্ৰণ লীডাৱ এম হামিদুল্লাহ খান (নভেম্বর-ফেব্ৰুয়ারি)

- ১০ নং সেক্টরটি ছিল কমান্ডার-ইন-চিফের (সি-ইন-সি) সরাসরি তত্ত্বাবধানে, যার মধ্যে নৌ-বাহিনী ও সি-ইন-সির বিশেষ বাহিনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১২৩] তবে উপযুক্ত কোনো কর্মকর্তা ছিলেননা বলে ১০ নম্বর সেক্টরের (নৌ সেক্টর) কোনো সেক্টর অধিনায়ক ছিলনা; এ সেক্টরের গেরিলারা যখন যে সেক্টরে অভিযান চালাতেন, তখন সে সেক্টরের সেক্টর অধিনায়কের অধীনে থাকতেন।[১২৪] গেরিলাদেৱ বেশির ভাগ প্রশিক্ষণ শিবির ছিল সীমান্ত এলাকায় এবং ভারতের সহায়তায় গেরিলা প্রশিক্ষণ লাভ করত। সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তিনটি ব্রিগেড (১১ ব্যাটালিয়ন) তৈরি করা হয়। এছাড়াও প্রায় ১,০০০ গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভেতরে নিয়মিত বিভিন্ন অভিযানে পাঠানো হতো।

আগস্টের পরপরই বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা পদ্ধতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের সহায়তাকারীদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটি থেকে শুরু করে সামরিক স্থাপনা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। গেরিলা হামলায় স্বল্পপ্রশিক্ষিত গেরিলা যোদ্ধারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে নাজেহাল করে তোলে। রাজধানী ঢাকাতেও ক্র্যাক প্লাটুন বেশ কয়েকটি দুঃসাহসী অভিযান চালায়। ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করে থাকা পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজগুলো মাইন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত হতে শুরু করে।

আগস্ট মাস থেকেই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে নৌ-আক্রমণ শুরু হয়, যাঅপারেশন জ্যাকপট নামে পরিচিত।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর

|

প্রধান যুদ্ধসমূহ |

মুক্তিবাহিনী তীব্র আক্রমণের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী পাকিস্তানি বাহিনীর সীমান্ত ঘাঁটিগুলো একে একে দখল করে নিতে শুরু করে। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী কমলপুর, বিলোনিয়া, বয়রা প্রভৃতি সীমান্ত ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং ৩০৭টি ঘাঁটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক ঘাঁটি (৯০টি) দখল করে নেয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] পাশাপাশি গেরিলা বাহিনীর আক্রমণও তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনীর নিয়মিত কাজ ছিল সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করা এবং বাঙালিদের ওপর নির্যাতন করা। সীমান্তে ও দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের জবাবে তারা এ অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অক্টোবরের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে তারা দিনের বেলাতেও নিজেদের সামরিক ঘাঁটি থেকে বের হতে ভয় পেত। তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জরুরি ভিত্তিতে ৫ ব্যাটালিয়ন অতিরিক্ত সৈন্য আনা হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

ভারতের অংশগ্রহণ

২৫ শে মার্চ থেকে পৃথিবীর সকল নিরপেক্ষ মানুষ বাংলাদেশের মারাত্মক ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করে অব্যক্তভাবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিদ্রোহকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য হয়েছিল যে, নিজস্ব জীবন কিংবা স্বাধীনতা, এবং কপালে সুখ জোটার সম্ভাবনা, কোনটাই তাদের কাছে ছিল না।

— ইন্দিরা গান্ধী, রিচার্ড নিক্সনের প্রতি চিঠি, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সবশেষে বলেন যে, অর্থনৈতিকভাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভার কাঁধে নেওয়ার চেয়ে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই বরং অধিক উত্তম।[১২৬] ১৯৭১ সালের শুরুর দিকে ২৮ এপ্রিলে, ভারতীয় মন্ত্রীসভা জেনারেল মানেকশকে (চিফ অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান) পাকিস্তানের বিষয়টিকে হাতে তুলে নিতে বলেন।[১২৭] অতীতে ভারত ও পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্ক পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের ভারতের সিদ্ধান্তকে আরও তরান্বিত করে। ফলস্বরূপ, ভারত সরকার মুক্তি বাহিনী সমর্থন করে জাতিগত বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের সংগঠিত করে, প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করে। ফলস্বরূপ, মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে হয়রানি করতে সফল হয়, এভাবে ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে পুরোপুরি ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়।[১২৬]

ডিসেম্বরের ৩ তারিখ ভারতের ওপর বিমান হামলা চালায়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় উপায়ান্তর না-দেখে ঘটনা ভিন্ন খাতে পরিচালিত করতে তারা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চালাতে এই হামলা করে। আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করায় যুদ্ধে ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উস্কানিদাতা মনে করে এবং ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্ব শত্রুতার জের ধরে পাকিস্তান এই হামলা চালায়। পাকিস্তান বিমান বাহিনী (পিএএফ) ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঘাঁটিগুলিতে প্রাক-উচ্ছেদ ধর্মঘট শুরু করে। হামলাটি ছয় দিনের যুদ্ধ চলাকালীন ইস্রায়েলি বিমান বাহিনীর অপারেশন ফোকাসের আদলে করা হয়, এবং স্থলভাগে ভারতীয় বিমানবাহিনী বিমানগুলিকে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা করে। ভারত এই ধর্মঘটকে অপ্রকাশিত আগ্রাসনের একটি উন্মুক্ত আচরণ হিসাবে দেখে, যা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক শুরু হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায় রেডিও পাকিস্তান সংক্ষিপ্ত এক বিশেষ সংবাদ প্রচার করে যে ‘ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তজুড়ে আক্রমণ শুরু করেছে। বিস্তারিত খবর এখনো আসছে।’ পাঁচটা ৯ মিনিটে পেশোয়ার বিমানবন্দর থেকে ১২টি যুদ্ধবিমান উড়ে যায় কাশ্মীরের শ্রীনগর ও অনন্তপুরের উদ্দেশ্যে এবং সারগোদা বিমানঘাঁটি থেকে আটটি মিরেজ বিমান উড়ে যায় অমৃতসর ও পাঠানকোটের দিকে। দুটি যুদ্ধবিমান বিশেষভাবে প্রেরিত হয় ভারতীয় ভূখণ্ডের গভীরে আগ্রায় আঘাত করার উদ্দেশ্যে। মোট ৩২টি যুদ্ধবিমান অংশ নেয় এই আক্রমণে।[১২৮] ৩ ডিসেম্বর বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাদানকালে ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানের উল্লিখিত বিমান-আক্রমণ শুরু হয়। অবিলম্বে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকের পর মধ্যরাত্রির কিছু পরে বেতার বক্তৃতায় তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বলেন, এতদিন ধরে “বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলে আসছিল তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।”[১২৯] ভারতও এর জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধাবস্থা' ঘোষণা করে এবং তাদের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের হামলা প্রতিহত করে। এই হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই "দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অস্তিত্ব" আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেয় যদিও উভয়ই সরকার তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোন যুদ্ধের ঘোষণা জারি করেনি।[১৩০]

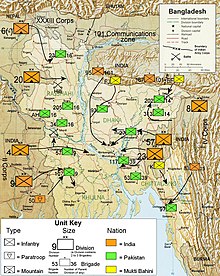

ভারতের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথবাহিনী তৈরি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয় চারটি অঞ্চল থেকে:

(১) পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিন ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৪র্থ কোর সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা-নোয়াখালী অভিমুখে

(২) উত্তরাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৩৩তম কোর রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া অভিমুখে

(৩) পশ্চিমাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ২য় কোর যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অভিমুখে

(৪) মেঘালয় রাজ্যের তুরা থেকে ডিভিশন অপেক্ষা কম আরেকটি বাহিনী (১০১ কমিউনিকেশন জোন)[১৩১] জামালপুর-ময়মনসিংহ অভিমুখে।[১২৯]